Persönliche Anmerkungen zum Jazzradio*

01/2016

Der Zustand ist keine Utopie mehr, er ist Gegenwart: man kann zu jeder Zeit, an jedem Ort Musik hören, auch Jazzradio.

Man kann, wie einst Erich Honecker den Kapitalismus, nun die Langeweile bekämpfen „zu Lande, zu Wasser und in der Luft“.

Bertolt Brecht´s Flehen „Versprich mir, nicht auf einmal stumm zu sein“, es läuft ins Leere.

Man braucht nicht mal mehr ein Radio, um Radio zu hören.

Radio ist heute oft Abfallnutzen anderer, größerer Funktionen: Radio steckt in einer Küchenzeile, in einem Bettkasten, häufig in einem mp3-player, noch häufiger in einem smartphone.

Das ist fundamental anders als in den 60ern, als ich mit dem Radiohören begann. Es war ohne den so bezeichneten Apparat nicht zu haben. Und der befand sich im Besitz der Eltern.

Die Nutzung musste ausgehandelt, erstritten, nicht selten auch erschlichen werden. Viele meiner Generation erinnern sich an die nächtliche Pirsch in die Küche oder ins Wohnzimmer, wo der familiäre Radioapparat stationiert war, um, während alle schliefen, Top Of The Pops oder Top Twenty auf BFBS zu hören. Britische Charthits erreichten uns auf diese Weise wie Signale aus einer anderen Welt, die Küche verwandelte sich in eine Geheimloge, in der nun eine Kraftnahrung ausgegeben wurde, die den Alltag ertragen ließ. Eine innigere Verbindung zu denen „im Äther“ habe ich nie wieder empfunden.

Britische Charthits erreichten uns auf diese Weise wie Signale aus einer anderen Welt, die Küche verwandelte sich in eine Geheimloge, in der nun eine Kraftnahrung ausgegeben wurde, die den Alltag ertragen ließ. Eine innigere Verbindung zu denen „im Äther“ habe ich nie wieder empfunden.

Ein anderer Ort des Hörens war der unter der Bettdecke, mit einem handgroßen Rauschekasten, genannt Transistorradio. Man hätte drei oder vier Hände in solchen Momenten gebraucht, ständig verrutschte der Lichtkegel der Taschenlampe, ohne die ein solches Gerät nicht zu bedienen war. Man konnte nicht hören, ohne zu sehen.

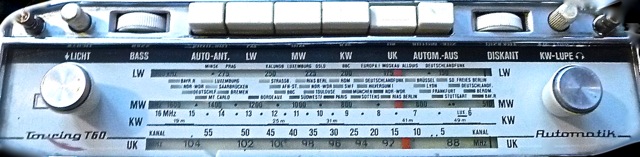

Meine Emanzipation des Hörens begann 1964 in Gestalt eines Kofferradios von Schaub-Lorenz, mit Doppelantennen (für den besseren UKW-Empfang). Wichtig daran der Henkel, man konnte es überall aufstellen. Also mitnehmen.

Häufig stand das Schaub-Lorenz samstags gegen 10 vor der Garage, neben dem Opel meines Vaters, den ich zu waschen hatte. Das Nützliche (ein Aufschlag zum Taschengeld) verbündete sich in diesen Stunden mit dem Aufregenden, dem Saturday Club der BBC mit Brian Matthew. Wahrscheinlich habe ich dort zum ersten Mal swing gehört, ohne ihn als solchen zu identifizieren, geschweige denn einen Begriff dafür zu haben.

Wahrscheinlich habe ich dort zum ersten Mal swing gehört, ohne ihn als solchen zu identifizieren, geschweige denn einen Begriff dafür zu haben.

Erst viele Jahre später, als ich längst zum Jazz konvertiert war, fiel mir auf, wie häufig ternäre (swingende) Rhythmen in der ganzen Beatmusik versteckt waren.

(Georg Gräwe ist mir in den letzten Jahren auch als Kenner dieser Materie zugeneigt. Wenn ich sage: „Die Small Faces, die Yardbirds swingen“, hat er sogleich die entsprechenden Stücke im Kopf.)

Seltsamerweise ist meine Erinnerung an die ersten richtigen Jazz-Sendungen diffus, keine Erweckungsstunde, kein Schlüsselstück, das die Welt ändert.

Allenfalls Namen bleiben haften, Dietrich Schulz-Köhn (1912-1999), Inge Klaus, Peter Bender (ihr Sprecher), sowie der Eindruck, dass sie sich weniger an mich als an Ältere wandten.

Deshalb erlernte ich eine Technik, die unzählige andere auch beherrschen und die wahrscheinlich niemals aus der Mode kommt: eine Sendung um den Moderator herum zu hören und die Hauptsache, die Musik, herauszufiltern.

Wenige Jahre später, Ende der 60er, war ich vollständig von dieser Technik abhängig, als meine Lieblingssendungen auf Lange Welle kamen, aus dem frankophonen Belgien, Coupe de Nuit und King Kong - ich verstehe nämlich kein Wort Französisch.

Ja, um einen noch weiteren Bogen zu schlagen, es wird sicher Hörer gegeben haben und noch immer geben, die auf obige Art auch aus meinen Sendungen die Rosinen herauspicken. Das ist normal, der Mann/die Frau am Mikrofon können es nicht allen recht machen.

Den Umfang solchen Hörens heute zu bestimmen, ist noch schwieriger als früher, denn das qualitative Feedback hat deutlich nachgelassen. Die Hörer sind fast so stumm, wie Brecht es 1940 von seinem „kleinen Radioapparat“ befürchtete.

Früher waren Anfragen nach playlists (sie hießen Laufpläne), mit der Schneckenpost eingereicht, gelegentlich garniert mit Anmerkungen und kleinen Kommentaren. Größere Stellungnahmen waren selten, heute kommen sie so gut wie gar nicht mehr vor. Eine Sendung, deren playlist nicht vorab im Internet steht, gilt heute als unvollständig. Sie zu kennen und das Programm zu hören, reicht den Hörern vollauf.

(Wobei man selten auf solche trifft, die alles zwischen Begrüßung und Verabschiedung gehört haben. Und hier - damit wir uns nicht missverstehen - bin ich nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems).

Radiohören war damals (denken wir ruhig wieder an die 60er und 70er Jahre) wesentlich aufwändiger: es bestand zu einem großen Teil aus Suchen & Finden. Und Finden hieß Entdecken, und das hieß Belohntwerden.

Die Wellen waren weniger klar voneinander getrennt, Echtzeithören der vorherrschende Modus. Nur ganz avancierten Kadern gelang die Entkoppelung von Empfangs- und Hörzeit, manche wussten mit einer Zeitschaltuhr umzugehen, ganz verwegenen gelang es, den Programmiermodus des Videorecorders zur Aufzeichnung von Radiosendungen umzufunktionieren.

Moment mal, ist das nicht podcast?

Im Prinzip schon, antwortet Radio Eriwan, aber das (Ab)Hören war immer noch stationär, an Geräte gebunden, an größere Geräte gebunden, und wurde „mobil“ allenfalls nach Marktdurchdringung durch die Cassette. Das Suchen & Finden & Aufzeichnen wurde dann um einen sozialen Akt verlängert: das Austauschen, gerne auf Schulhöfen. Ein Ex-Staatssekretär aus Berlin hat mir neulich davon berichtet, ein Intendant, ein Sozialwissenschaftler (aus dem mithörenden Maastricht).

Die Cassetten-Bewegung hat später, in den 80ern, einen ganz eigenen Programmtypus hervorgebracht, die mix tapes, eine frühe Form des Streaming.

Aber, ich weiche vom Thema ab, und das ist das Jazzradio.

Da fällt mir auf: so sehr die Musik, der Jazz, sich wandelt (und kein Beobachter ist heute mehr in der Lage, diesen Fluss vollständig zu erfassen) - so wenig bis gar nicht ist der Wandel auf die Präsentation im Radio durchgeschlagen. Innovativen Inhalten folgten nicht innovative Formate zu ihrer Präsentation.

Höchstwahrscheinlich geht es auch gar nicht anders.

Wie sonst sollte man die Eruptionen eines Peter Brötzmann auf der einen oder die Minimal Patterns eines John Hollenbeck auf der anderen Seite durch den Flaschenhals namens Radio in die Welt bringen als durch „Guten Abend, meine Name ist...“ vorne und „Das war...am Mikrofon verabschiedet sich...“ hinten?

Sollte man sich hinreissen lassen, mit Brötzmann expressiv in Moderationssprache gleichzuziehen oder Hollenbeck´s Wiederholungsformen sprachlich umzusetzen? Es hörte sich absurd an.

Mitte der 80er habe ich mal die Anmoderation zu einem Song der Ströer Brüder („Running for my Life“) im Kölner Stadtwald aufgenommen, im Laufschritt. Ein schönes Experiment (Ansteckmikrofon auf Sportkleidung hat funktioniert) - ein Gag, einmal, keine innovative Form.

Wichtig ist mir etwas anderes. Wir haben im Jazzradio, alles in allem, zuviel vom heiligen Ernst der Klassik-Präsentation übernommen. Wir begnügen uns mit der Kellnerrolle, wir glauben viel zu sehr den Köchen und lassen zu wenig zurückgehen-

ja, wie viele Metaphern ist auch diese nur begrenzt zutreffend, ich weiß.

Aber ich könnte auch sagen, mir fehlt eine gewisse Lebendigkeit im Jazzradio, der Widerspruch, die Kontroverse. Unter Kritikern ist sie nämlich vorhanden, und zwar überreichlich, wie ich jüngst wieder beim Jazzfest Berlin 2015 erlebt habe.

„So schlimm war es noch nie“, meinte der Vertreter einer bekannten Frankfurter Zeitung, viel schlimmer als in Werner Höfer´s legendärem „Frühschoppen“ (1952-1987), dessen Meinungswirrwarr Spötter gerne mit dem Untertitel „5 Journalisten aus 6 Ländern“ verulkten. Wer beim Jazzfest ein Urteil äußerte, traf unter Kollegen prompt auf das Gegenteil.

Wer beim Jazzfest ein Urteil äußerte, traf unter Kollegen prompt auf das Gegenteil.

The Necks in der Gedächtniskirche? Wahnsinn! - Kollege A. fand, die hätten doch nur einen Akkord nach oben und unten variiert.

Diwan Der Kontinente, trotz 22 Beteiligten ein federndes Ethno-Kammerspiel auf Jazzbasis - für B. ein großes Ärgernis.

Die Pausen in Berlin waren ein einziger Stress, stets lief man in offene Messer.

Und doch, die ganzen „falschen“ Urteile entfalten im Nachhinein eine eigentümliche Dialektik: sie stählen, sie relativieren das eigene Urteil, man lernt andere Perspektiven kennen, sie schärfen das Hören.

So etwas hätte ich gerne im Radio. Warum nicht in Manier des Literarischen Quartetts über neue Jazzproduktionen herfallen? Es könnte auch jedes andere Format sein, nur sollte es einen seriösen Diskurs wollen.

Und der, so scheint es, liegt überwiegend in Händen der Print-Kollegen. Dafür mag es medien-ästhetische Gründe geben.

Wir im Radio geben die Sache selbst wieder, die Musik, vielleicht halten wir uns deshalb mit Meinung zurück. Die Printleute müssen das Akustische in ihr Medium „übersetzen“, das ist eigentlich unmöglich und deshalb wohl anfälliger & einladender für Externes, insbesondere für die immerwährende Suche nach zeitgeistigen Bezügen, heute gerne „Haltung“ genannt.

Vor allem das Großfeuilleton hat hier, wegen seiner bundesweiten Verbreitung, einen Vorteil. Der Diskurs, wenn man denn überhaupt in der deutschen Jazzszene einen solchen ausmachen kann, geht von dort aus.

So ist auch der grobe Unfug über den neuen Jazz-Messias Kamasi Washington über print in die Welt gelangt. Es bleibt schwer, weil aufwändig, nachzuhören und nachzuprüfen, inwieweit das Jazzradio den Aufregern z.B. aus dem Feuilleton der Süddeutschen Zeitung irgend etwas von seiner Expertise entgegen gesetzt und wenigstens in kleinen Dosen Gegengift versprüht hat.

Unsere Mittel sind begrenzt, wir bleiben trotz Internet-Radio vorwiegend auf regionale Reichweiten beschränkt, vor allem sind wir ein flüchtiges Medium und bleiben es auch, selbst in Form von podcasts. Die Zugriffszeiten sind nun kürzer als in seligen Cassetten-Tagen, aber Hören braucht Zeit, die Quintessenz aus einem podcast lässt sich nicht mit einem Markierstift erfassen.

Ich habe noch gar nichts über unser wichtigstes Gut gesagt: wir sind unabhängig. Wir können ziemlich gelassen bleiben, wenn Schallplattenproduzenten Theaterdonner zünden (habe ich auch einmal erlebt).

Wir müssen nicht auf Anzeigen schaltende Labels Rücksicht nehmen, wir können sagen, was wir meinen. Wir werden sogar, jedenfalls bis dato, ganz ordentlich bezahlt dafür, viel besser als die meisten Printkollegen.

Ich meine, wir müssten uns neu aufstellen. Ich weiß auch nicht, wo und wie. Ich fürchte nur, die Ganz Große Musikbox, Streaming im Internet, wird uns dazu zwingen. Wenn die Leute in Kürze jubeln werden, dass sie dort alles kriegen, was sie brauchen, subito und ohne Moderator, dann sollten wir sie wenigstens selektionsfähig gemacht haben.

Damit sie wissen, was es sonst noch gibt. Und, was es früher gab.

Aber, haben wir das nicht immer schon getan?

* leicht überarbeiteter Beitrag aus dem Programmheft zum WDR 3 Jazzfest Münster, Jan. 2016

© Michael Rüsenberg, 2016

Alle Rechte vorbehalten